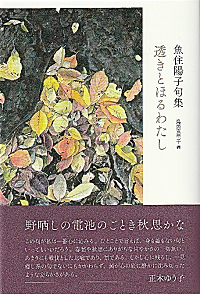

句集 透きとほるわたし(鳥居真里子編)

四六判上製カバー装

カバー装画・イラスト:加藤 閑

発行日:2022/8/22

本文214頁

装幀=高林昭太

定価:2500円+税

ISBN978-4-88032-473-9

魚住陽子著

魚住陽子(うおずみ・ようこ)プロフィール

本名・加藤陽子。作家。1951年、埼玉県小川町出身。2021年、腎不全で死去(享年69)。

1990年、「奇術師の家」で第1回朝日新人文学賞受賞。小説作品の「静かな家」「別々の皿」「流れる家」でそれぞれ芥川賞候補、「公園」で三島由紀夫賞候補になる。

早くから俳句への傾倒があり個人誌「花眼」を発行して以来、俳句も毎号掲載。本書が初の句集となる。

著書に『雪の絵』(1992年、新潮社)、『公園』(同前)、『動く箱』( 1995年、新潮社)、『奇術師の家』(1996年、朝日新聞社)、『水の出会う場所』(2014年、駒草出版)、『菜飯屋春秋』(駒草出版、2015年)、『夢の家』(2022年・駒草出版)。

2023年8月、遺稿短編集『坂を下りてくる人』(駒草出版)刊行。

オビ(表)

野晒しの電池のごとき秋思かな

この句が私は一番心に沁みる。ひとことで言えば、身も蓋もない句といってもいいだろう。春愁や秋思にありがちな甘やかさの一切無い、あまりにも殺伐とした比喩であり、景である。しかし心に残るし、一見癒し系の句でないにもかかわらず、澱が心の底に静かに沈み切ったような安らかさがある。

正木ゆう子(跋文「『透きとほるわたし』に寄せて」から)

オビ(裏)

夜濯ぎや頭なきもの濡れてをり

桜から魂抜く仕事夕灯り

うたたねや真葛の島になっている

鮫小紋着て水無月の客となり

散ってみたいと手袋の五指思う

跋

「透きとほるわたし」に寄せて 正木ゆう子

魚住陽子の俳句について書こうとしたら、いきなり飯島晴子の「八頭いづこより刃を入 るるとも」という句が浮かんだ。

句集には、俳句だけのもの、自注があるもの、文章と俳句を織り交ぜたものなどがあるが、本書は俳句のみにもかかわらず、後ろに魚住の小説の世界が幾重にも広がって、読み手を惑わすのだ。この塊を、どこからどう解したらいい?

俳句の冥利は単独で鑑賞されることにある。しかし魚住の俳句はそうはいかない。でもとにかく、私は先ずは彼女の小説世界を振り払い、俳句として最も好きな五句を挙げることから始めよう。

透き通るものみな好きで蕪煮る

金平糖ありあまる幸福のつのつの

遁世の鯉のおかずの薄氷

二番出汁いつも螢の匂いかな

野晒しの電池のごとき秋思かな

はからずも「電池」のほかはすべて食べ物がテーマ。やっぱり、と思う。『菜飯屋春秋』という小説もあるくらい、彼女の小説にはよく料理が登場するし、彼女自身料理が好きで、得意でもあったから。俳句を作るにも、素材に事欠かず、詠むこと自体が楽しかったのだろう。

また、小説の登場人物が俳句を嗜む場合、その人物にも俳句を作らせなければならない。たとえば「蕪」の句は、 『菜飯屋春秋』の主人公の親友水江さんの句だ。だからこの句は魚住陽子が作った句であると同時に、水江さんという作中人物のキャラクターも反映されているわけである。

「金平糖」の句は無季だけれど、色合いからすれば春っぽくて、明るく、それでいて、毒がある。 「つのつの」と囃すようなリズムがお茶目である。ここを「つの数多」などとしてしまえば俳句らしく纏まる。そこをわざと崩したことで、 「幸福」というものを程良く批評している。

三句目、 「鯉」の句は、ユーモラスでありながら、世にいう遁世なるものへの微かな揶揄が滲む。同時に、 「おかず」の語の懐かしさや、生きとし生けるものの飲食の哀れも重なるという、複雑なニュアンスが素敵だ。

四句目の、 「二番出汁」という、こんな言葉が俳句に使われることの新鮮さ。 それと「螢」を取り合わせる意外さ。その意外さを、「匂い」という共通項で結びつける周到さ。とても上手い句だけれども、また企んで出来る句でもないだろう。おそらく経験と直感からポンと自然に生まれたのである。

五句目。「野晒しの電池のごとき秋思かな」。

この句が私は一番心に沁みる。ひとことで言えば、身も蓋もない句といってもいいだろう。春愁や秋思にありがちな甘やかさの一切無い、あまりにも殺伐とした比喩であり、景である。しかし心に残るし、一見癒し系の句でないにもかかわらず、澱が心の底に静かに沈み切ったような安らかさがある。

この野晒しの「野」とは、小説『水の出会う場所』の草原ではないだろうか。

「水の出会う場所は実在するのよ」と作者が教えてくれた湿地。

偶々私がその近くの定宿に通っていることを知って教えてくれた場所は、探して行ってみると、なるほどいかにも縦横に水の出会う地形で、今や私にとっても大切な俳句の泉だ。

(以下略)

編集にあたって 鳥居真里子

(冒頭略)

手もとに届いた一二六九句の作品を前に私は少なからず緊張を覚えていた。そしてその一句、一句に眼を通すうち、まるで融通無碍に徹したかのような柔軟かつ自在な作品群に圧倒されることになる。新旧の仮名遣いしかり、有季無季しかり。窮屈そうなそうした境からしばし解放することで、魚住陽子独自の表現が動き始める。奇抜な比喩や特異な漢字の斡旋も、却って一句に落ち着きをもたらしている。小説家魚住陽子が紡ぎ出す十七音。それは死の影を忍ばせながらも、生きる刹那の真摯な眼差しに溢れていた。作者の魂が宿る一句、一句はまさしく自身の生そのものであった。

魚住さん本人を傍らに感じながらの選句作業は時のたつのを忘れさせ、時に熱いものが込み上げた。そして、最終的に絞り込んだ句数は三五二。当初の想定を上まわる数となったが、それはそれでむしろ喜ばしいことだった。夏から始まり春で終わる第一章。その後、各章ごとに順に四季を巡り四章の夏で締めくくるという構成も、句集全体に一体感を与えるものとなった。

魚住陽子の生き抜いた足跡をたどるこの編集作業は、作者の透き通る感性と共に過ごした尊く忘れ難いひとときでもあった。笑みをたたえた彼女の姿を思い浮かべながら。

あとがき 加藤 閑(画家・夫)

一九九〇年に第一回朝日新人文学賞を受賞して作家としてのスタートを切った魚住陽子は、早くから俳句もつくっており、二〇〇一年からは同人誌「つぐみ」に俳句を取り込んだ掌編小説を発表するなど、俳句への傾倒を深めている。このころからいくつかの句会に参加し、自宅マンションの会議室で定期的に合評句会を催したりした。二〇〇六年から五年にわたり発行した個人誌「花眼」には、毎号自分とゲストの俳句を掲載している。

(中略)

魚住陽子はよく詩歌をくちずさんだ。おりにふれ口をつくのは短歌が多く、とりわけ葛原妙子の歌を好んだ。

他界より眺めてあらばしづかなる的となるべきゆふぐれの水

水の音つねにきこゆる小卓に恍惚として黴びたり

暴王ネロ柘榴を食ひて死にたりと異説のあらば美しきかな

俳句を多く作るようになってからも、なぜかくちずさむのは短歌が多かったが、飯島晴子の俳句はしばしば口に登らせた。

これ着ると梟が啼くめくら縞

吊柿鳥に顎なき夕べかな

ほんだはら潰し尽してからなら退く

わたしには、これらの歌や句は、むしろ魚住陽子の小説世界に反映されていると思える。葛原妙子の歌のもつ静謐なイメージ。そして飯島晴子の句の一種高踏的なメタフォア。魚住の小説を読んでいると、そのような香りが立ちのぼってくることがある。魚住陽子の俳句にもしこれらの歌や句の影響があるとすれば、それは自身の小説を通して顕れたものだと言える。彼女の俳句は、小説と地続きという感が強い。小説を引用できないので分かりづらいが、俳句としては空間と時間のレンジが広いと感じないだろうか。

そう思うのは、彼女の俳句に動いているものが多いからかもしれない。俳句というと一瞬の動きを切り取った静止した描写という印象があるが、魚住陽子の句は一句のなかで何かが動いたり、時間が経過したり、事象が変化したりしている。

秋の楕円李朝白磁の壺に入り

冬の日の丸ごとありて腐りたる

遠き世で茗荷刻んでいる無聊

いま一度我に弓貸せ葛の崖

心荒めと赤い蟻手に這わす

青翠を尽くし蓮畑昏れにけり

(以下略)